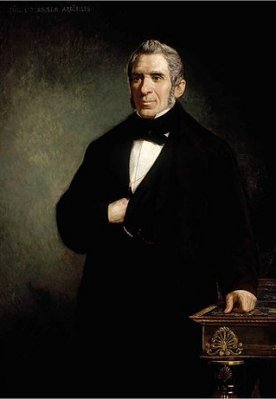

Promulgación de la Constitución de 1812. Cuadro de Salvador Viniegra (1862-1915)

Anda revuelto el patio porque dicen que Pedro Sánchez quiere controlar a los jueces, lo que califican como un atentado contra la democracia, calificativo que para la Historia todavía se queda corto, desde que Agustín Argüelles (1776-1844), El Divino, como le apodaron sus contemporáneos, calificara semejante intento como un acto de tiranía.

Como caso único, la Constitución de Cádiz de 1812 va precedida de un Discurso Preliminar. Y eso fue así, porque la Comisión de las Cortes, encargada de redactar el proyecto de Constitución acordó que, por la importancia del texto constitucional, este debería ir precedido de lo que Sánchez Agesta calificó “como algo más que un preámbulo (…) un estudio analítico y persuasivo que señala la divisoria de dos regímenes políticos”.

El Discurso Preliminar fue redactado, a partes desiguales, por el clérigo José Espiga y Gadea (1758-1824), que en realidad era un político liberal camuflado en una sotana, y por Agustín Argüelles. Sin duda, con tal participación de este último, que en justicia bien puede atribuirse la autoría a El Divino. De hecho, fue Argüelles quien lo leyó en la sesión del 24 de diciembre de 1811.

Y en un momento de su intervención Agustín Argüelles dijo: “de todas las instituciones humanas, ninguna es más sublime, ni más digna de admiración que la que limita en los hombres la libertad natural, sujetándolos al suave yugo de la ley”.

Retrato de Agustín Argüelles, pintado por Ignacio Suárez Llanos (1830-1881). Congreso de los Diputados

En mi opinión las palabras anteriores son algo más que un modo de decir, grandilocuente y pomposo si se quiere, al estilo de los usos retóricos tan frecuentes entre los diputados de Cádiz. En el fondo late la preocupación de que el poder a la vez que dividido está equilibrado de modo que la justicia y la libertad sean compatibles.

Y en principio, tampoco hay por qué pensar que dicha preocupación fuese algo simulado, y que lo que allí se decía eran palabras huecas, con el único objetivo de asombrar a los asistentes de las tribunas. Todo parece indicar que existía una decidida voluntad para que el cambio fuese efectivo, y que en principio se iban a poner en funcionamiento los resortes necesarios para conseguirlo.

En consecuencia, los primeros liberales españoles descendieron de las alturas de los elevados principios y, en el Discurso Preliminar, concretaron así su deseo: “para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en un instrumento de tiranía se separan de tal modo las funciones de juez de las de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni, el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto. Tal vez podrá convenir en circunstancias de gran apuro reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva; pero en el momento que ambas autoridades o alguna de ellas resumiese la autoridad judicial, desaparecería para siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal, que no puede menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Estados”.

Con estos propósitos se iniciaba la reforma de la administración de justicia en el nuevo régimen liberal. Sin embargo, los cambios políticos durante el reinado de Fernando VII (1808-1833) y los ensayos y tanteos de la etapa de Isabel II (1833-1868), retrasaron la aparición de la Ley del Poder Judicial hasta 1870.

Gómez Becerra hacía la siguiente matización: «en los cambios políticos, es no solo una conveniencia, sino también una necesidad, que sean retirados de la escena todos aquellos funcionarios públicos, que apegados al sistema anterior, infundan recelos probables de que serán hostiles al nuevo, y aun los que no inspiren bastante confianza de que se someterán al último, dóciles, con honradez y sin perfidia»

Pero como el infierno está empedrado de buenas intenciones y una cosa es predicar y otra dar trigo, lo cierto es que el poder judicial durante el siglo XIX estuvo sometido al poder ejecutivo. Y no es que lo diga yo, sino que son los mismos que así actuaron los que lo manifiestan con toda claridad. Veamos un par de ejemplos.

Álvaro Gómez Becerra (1771-1855), magistrado que, entre otros cargos, fue ministro de Gracia y Justicia en cuatro ocasiones y presidió el Gobierno en 1843. Pues bien, en un escrito titulado Observaciones sobre el estado del poder judicial en España, publicado en 1839, al referirse a la inamovilidad de los magistrados y jueces, Gómez Becerra hacía la siguiente matización: «en los cambios políticos, es no solo una conveniencia, sino también una necesidad, que sean retirados de la escena todos aquellos funcionarios públicos, que apegados al sistema anterior, infundan recelos probables de que serán hostiles al nuevo, y aun los que no inspiren bastante confianza de que se someterán al último, dóciles, con honradez y sin perfidia».

Por su parte, Modesto Cortázar (1783-1862), magistrado, que además de otros cargos políticos fue ministro de Estado en 1847, escribió en un folleto titulado Discurso que en el día 2 de enero de 1839 leyó en la apertura de la Audiencia Territorial de Valladolid su regente Modesto Cortázar que cuando se tratase de delitos políticos por «atacar los derechos legítimos de nuestra idolatrada reina los magistrados debían ser juez y parte».

Y en la línea de las declaraciones anteriores se podrían mencionar muchas más, pero con toda la intención he seleccionado estás dos, porque este par de personajes, uno como ministro de Justicia y el otro como juez, retorcieron todo el derecho procesal para sentenciar injustamente a Sor Patrocinio (1811-1891) en uno de los juicios más escandalosos y famosos del siglo XIX, entre otros motivos porque la causa fue publicada en dos ocasiones, en 1837 y en 1849.

Toda la persecución contra Sor Patrocinio, desde 1836 hasta el presente, se ha basado en la sentencia del juicio al que fue sometida durante los años 1835 y 1836: la monja es una impostora que se había provocado las llagas. En plena Guerra Carlista (1833-1840), fue condenada a la pena de destierro acusada de haberse provocado las llagas para granjearse una fama de santa con la que conseguir donativos para el convento y apoyar la causa carlista.

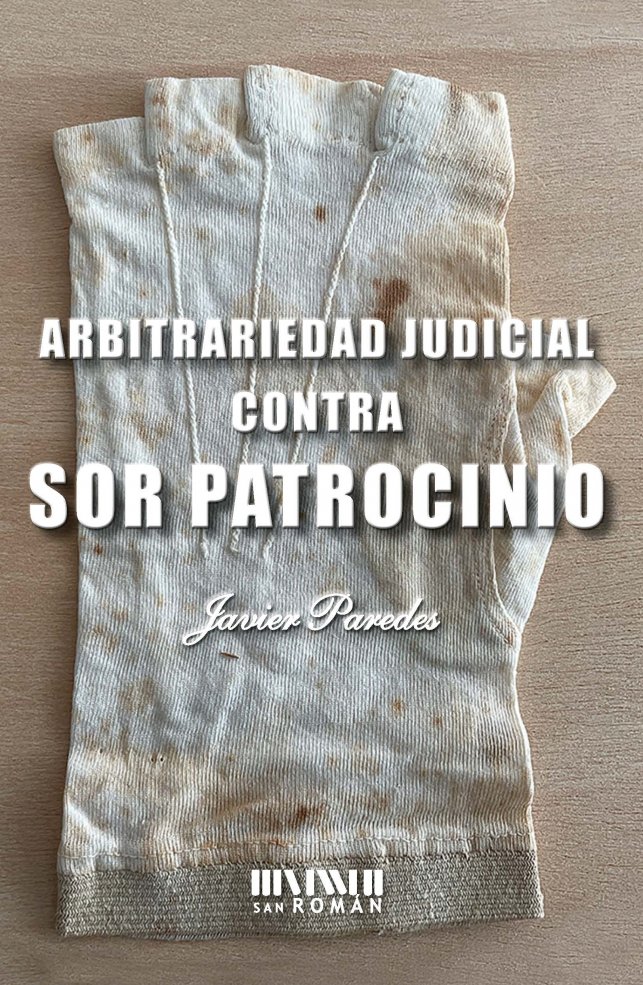

Portada del último libro de Javier Paredes sobre Sor Patrocinio, publicado la semana pasada

Mis publicaciones de los últimos años han venido mostrando las irregularidades que se cometieron en ese juicio. Pero en la que ahora ve la luz, aporto un documento definitivo, como es el voto particular del autor del Código Mercantil, Pedro Sainz de Andino, emitido en 1850 como miembro del Consejo Real, institución que pocos años después se llamará Consejo de Estado, en el que denuncia todas las anomalías, hasta el punto de justificar el título de este libro: Arbitrariedad judicial contra Sor Patrocinio. Si ella se había provocado las llagas, fue necesario que unos médicos certificasen que se las habían curado, durante los meses que duró el proceso. Sin embargo, lo cierto es que Sor Patrocinio tuvo las llagas durante toda su vida y las escondía con mitones como el que ilustra la portada de este libro.

Javier Paredes

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá.